Prof. Dr. Wolfgang Benz gehört zu den großen Persönlichkeiten der Antisemitismus- und Holocaustforschung. Er ist einer, der mit allen Möglichkeiten des Wissenschaftlers gegen das Vergessen und für die Demokratie eintritt. Am 3. Juli 2025 sprach er in Regensburg im Rahmen der Reihe „Debatten & Positionen zur Erinnerungskultur“ des Zentrums Erinnerungskultur der Universität Regensburg über die „Zukunft der Erinnerung. Das deutsche Erbe und die kommende Generation“.

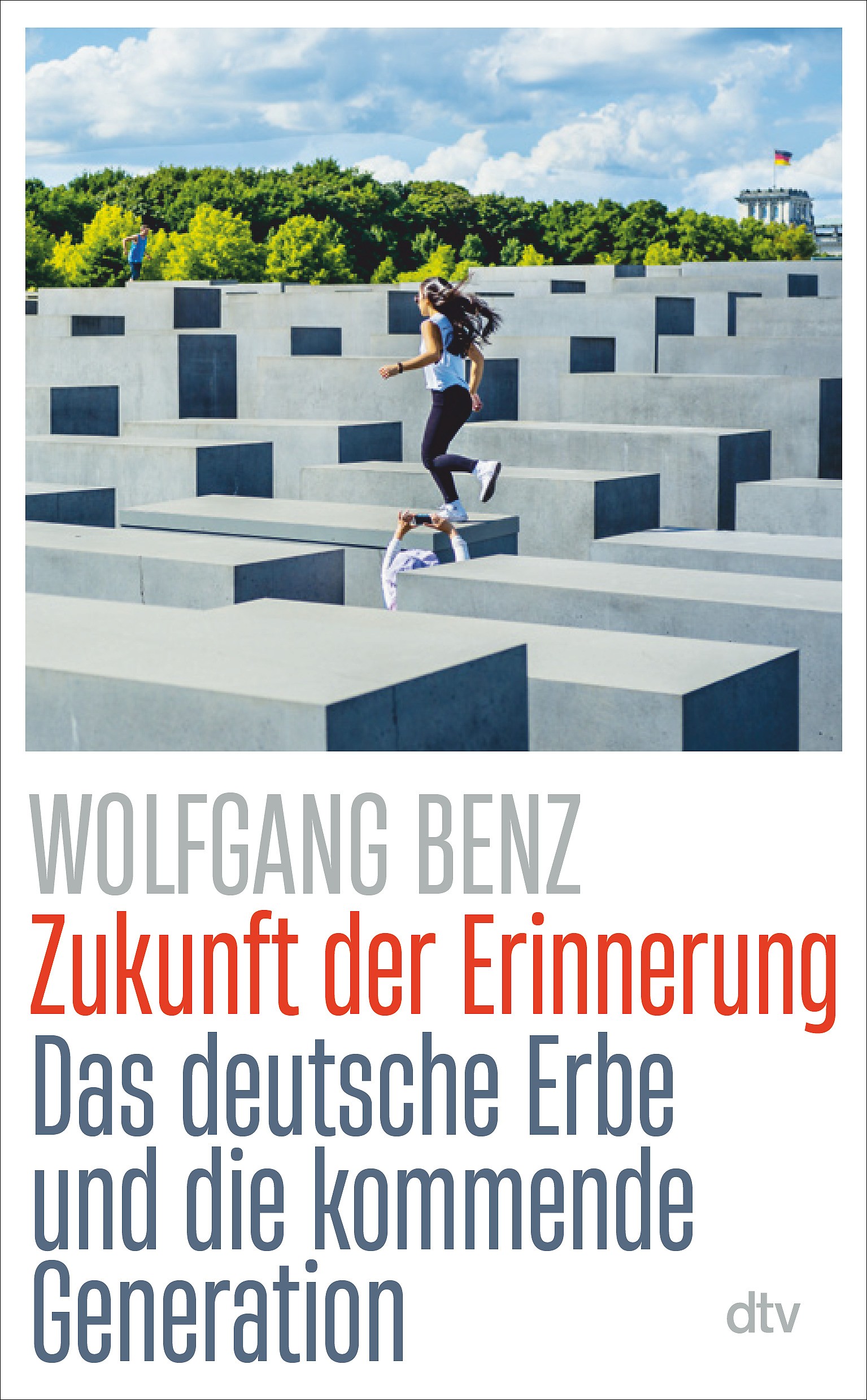

Nun legt Wolfgang Benz mit 84 Jahren sein 26. Buch vor

© Anna-Elena Schüler

Der Historiker und ehemalige Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin verfasste Standardwerke und Handbücher zu Antisemitismus und zu Nationalsozialismus, forschte zu Vorurteilen, lehrte international, begleitete den Aufbau der Gedenkstätten Dachau, Flossenbürg, Sachsenhausen und Ravensbrück und gestaltete vielerorts Gedenkarbeit mit. Er ist Sprecher des Beirats der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Wolfgang Benz ist Mitgründer und Mitherausgeber der Dachauer Hefte und war von 1969 bis 1990 Mitarbeiter des Instituts für Zeitgeschichte in München.

Prof. Dr. Jörg Skriebeleit, Direktor des Zentrums Erinnerungskultur (ZE) und Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, moderierte die Veranstaltung, die den Runtingersaal der Stadt Regensburg füllte und in Kooperation mit dem Historischen Verein für Oberpfalz und Regensburg stattfand.

Mit seinem neuen Buch wolle er keinen Beitrag zur Theorie über das öffentliche Gedächtnis leisten, sagt Wolfgang Benz zu Beginn der Veranstaltung, es sei auch „keine Handreichung zur Gedenkarbeit oder ein Plädoyer für die Erweiterung unseres Erinnerungshauses“.

Es geht Wolfgang Benz um den Umgang mit der Erblast der nationalsozialistischen Herrschaft – ihrer Verbrechen und der menschenfeindlichen Ideologie, welche die deutsche Gesellschaft erst einmal lange verstummen ließ: „Die Mithandelnden und Mitlebenden schwiegen lange – die einen aus Trotz und Furcht vor Strafe; die anderen erklärten sich als Mehrheit unbeteiligt, weil sie nicht persönlich gemordet hatten, sich nur geduckt, als Widerstand noch möglich gewesen wäre“.

„Falls ich noch ein Buch schreibe“, sagt Benz, „trägt es den Titel ‚Opa war doch ein Nazi‘“.

Sein Buch und seinen Vortrag „Zukunft der Erinnerung“ versteht er als „Defizitanalyse“, weniger als „großen Aufriss, wie richtige Erinnerungskultur aussehen muss“. Das habe einen guten Grund, sagt Benz – „ich weiß es auch nicht“.

Mittlerweile hat Wolfgang Benz aber Angst. Vor der „moralisch anspruchslosen Gefolgschaft einer rechtsextremen Partei, die die Demokratie zerstören will und dazu aus der Klamottenkiste die Phrasen der Nazis zerrt“.

Benz erzählt an diesem Abend von verschiedenen Begebenheiten. Eine Geschichte ist die einer Strandung mit der Deutschen Bahn, irgendwo zwischen Thüringen und Niedersachsen, wo ein anderer Fahrgast dem Historiker erklärte, dass es so etwas „in den guten Jahren des Nationalsozialismus“ nicht gegeben habe.

Über die Jahrzehnte beobachtete Wolfgang Benz Erfolg und Verschwinden von NPD, DVU, Republikanern und glaubte, auch die AfD werde diesem Muster folgen, erzählt der Wissenschaftler. Denn „rechtsextreme Gruppierungen, Alt- und Neo-Nazis gab es seit Zusammenbruch des Hitler-Regimes immer“, sagt der Historiker, „nicht nur in der Bundesrepublik, auch in der DDR. Aber – sie blieben Minderheiten.“ „Unappetitlich“, aber „belanglos“.

Das hat sich geändert. Man erlebe nun eine neue Qualität, sagt Benz, in einer Partei, die „öffentlich völkisch-nationalistischen Fremdenhass predigt, insgeheim zur Destruktion der Demokratie im Staat und in der Gesellschaft verabredet ist und so schamlos Geschichtsklitterung betreibt“. Diese Partei „ist erfolgreich, auch wegen der Denunziation des Erinnerns an die Verbrechen des ‚Dritten Reichs‘“.

Wie ist all das vor dem Hintergrund deutscher Vergangenheit, des Holocaust, des Mordes an 50 Millionen Menschen, möglich?

© Anna-Elena Schüler

Die eine, alles umfassende Antwort hat Benz auch nicht. Ein zentrales Problem sieht er im fehlenden historischen Wissen. „Die Aufklärung über das schlimmste Kapitel deutscher Geschichte bedarf immer wieder neuer Formen, ebenso das öffentliche Erinnern und Gedenken.

Jede Generation muss Möglichkeit haben, das notwendige Wissen um die Geschichte auf ihr entsprechende Weise zu erwerben“, fordert Benz. Dies sei keineswegs nur Aufgabe der Schulen.

„Der zeitliche Abstand macht es schwieriger, die Nachgeborenen zu überzeugen.“

Vehement fordert Benz das Erklären von Zusammenhängen, von aktuellen Bezügen zum Rechtspopulismus, zu Fremdenfeindlichkeit. Historische Fakten seien zwar im Internet abrufbar, „aber ihre Interpretation ist nicht im Selbstbedienungsverfahren möglich“. Ein Gedenkstättenbesuch am Ende des Schuljahres reicht aus Benz‘ Sicht nicht. Vielleicht sei das aber immer noch besser als nichts. Skriebeleit berichtet von ungebrochenem Interesse, von den zunehmenden Fragen nach Täterschaft bei Besuchen von Schulklassen in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg.

Versäumnisse sieht Wolfgang Benz zum Beispiel auch im Umgang mit der Erinnerung an die SED-Diktatur, wo „oft lautstark fröhlicher Dilettantismus“ herrsche, der an Erinnerungsorten und in Sammlungen auf den Unterhaltungswert der Alltagskultur oder den Schrecken des Gewaltgeschehens setze, „nicht auf Erkenntnis und Einsicht in das Wesen des Staates und seiner Gesellschaft“, sagt der Wissenschaftler.

Ein DDR-Museum in öffentlicher Obhut gibt es in Deutschland nicht, Benz setzt die Versäumnisse im Hinblick auf Gedenken und Erinnern an die DDR aber ins Verhältnis: Die SED-Diktatur als „kleine Ecke der Deutschen Geschichte“ sei zwar von längerer Dauer als das ‚Dritte Reich‘, aber angesichts der unvorstellbaren Verbrechen des Hitlers-Staates nicht mit diesem gleichzusetzen.

„Das Erbe der DDR lastet nicht in gleicher Weise auf allen deutschen Bürgern wie der Judenmord.“

Gleiches gelte auch für die koloniale Vergangenheit, reflektiert Benz. Sie kehre zunehmend ins öffentliche Bewusstsein ein, sei aber nicht gleichbedeutend mit den Exzessen nationalsozialistischer Herrschaft. Das Erinnern an den Hitler-Staat hingegen „gehört zum Wesenskern unserer Demokratie“. Benz wiederholt das mehrfach.

Denn das böse Erbe bleibe, gehe weiter an die gesamte Gesellschaft, an die kommenden Generationen: „Voraussetzung ist das Wissen um das Geschehen und seine Folgen. Aufklärung ist das einzige Mittel, Kenntnis zu erlangen.“ Der Nutzen bestehe in der Gesellschafts-, Staats- und Lebensform Demokratie, die Frieden, Recht und Freiheit garantiert.

„Man muss eine humane Gesellschaft schaffen, in der Toleranz das oberste Gebot ist, egal, ob man hier geboren ist oder nicht.“

Erst die Erkenntnis, dass niemandem angetan werden dürfe, was man den Juden antat, bringe Befreiung, sagt Benz, „und die Sicherheit, dass wir aus der Geschichte gelernt haben“.

„Haben wir versagt in unserer Erinnerungskultur?“, will Jörg Skriebeleit zu Beginn der Diskussion mit dem Publikum von seinem Gast wissen. „Wir haben noch viel zu tun“, antwortet Benz, an den Gaza-Krieg erinnernd. Er spricht von „absoluter Polarisierung“ der Gesellschaft(en), die es „unmöglich macht, Solidarität für den Staat Israel zu verbinden mit der Empathie für das entsetzliche Leid der unschuldigen palästinensischen Zivilbevölkerung“.

Benz‘ Forschung seit den 2010er Jahren zu strukturellen Ähnlichkeiten zwischen Antisemitismus und Islamophobie hat vielfach polarisiert. Es gab enorme Kritik für Benz‘ Vergleiche in dieser Zeit, aus allen politischen Richtungen. Als „sehr frühzeitig“ ordnet Skriebeleit diese Position ein, betont, Benz sei ein „Mann der demokratischen Vielperspektive“, keiner, der schwarz-weiß male.

Im Publikum will man wissen, was es für eine demokratisierende Geschichtskultur brauche. Der Blick in die Zeitgeschichte macht deutlich, dass „die Etablierung kritischer Erinnerung an staatliche Verbrechen, die aus der ‚Volksgemeinschaft‘ heraus begangen wurden, schwierig war“, sagt Skriebeleit.

Die lange Zeit vermisste staatliche Fürsorge für die Gedenkstätten führt zur Professionalisierung des Gedenkens, zu Bürokratisierung, zu Ritualisierung.

Nicht zuletzt habe dieses Ausbleiben staatlicher Unterstützung auch zu „wucherndem Kitsch“, geführt, kritisiert Benz, darunter „Denkmalsetzungen als Versuche der Visualisierung des Gedenkens“. Am Ende seines Vortrags denkt er über die Authentizität von Rekonstruktionen nach. Der Ehrgeiz, Echtheit zu vermitteln, führe in bester Absicht manchmal geradewegs zur Parodie der Wirklichkeit: „Die Frauenkirche in Dresden bietet das eindrucksvollste Exempel einer ahistorischen Inszenierung.“

Dem „Wunder von Dresden“, attestiert Benz den „Sachverhalt einer vollendeten Fälschung“. Über 78 Millionen Euro gab man für die Rekonstruktion des 1945 im Bombenkrieg zerstörten Monuments sakraler Baukunst aus. Zwar lobt Benz den vielfältigen Stifterwillen und die Beschreibung als Symbol der Versöhnung. „Aber fatal ist die Wirkung, nämlich der Glaube, Geschichte revidieren zu können, durch den Wiederaufbau den Zustand vor der Katastrophe wiederherstellen zu können.“

Die Schleifung des Palastes der Republik und den Aufbau des Preußen-Schlosses an seiner Stelle ist aus Sicht Benz‘ grotesk, „eine der schlimmsten politischen Sünden nach der Vereinigung“. Gefährlich ist das aus der Sicht von Wolfgang Benz, der in Berlin lebt, „weil Grenzen zwischen Fiktion und Realität, zwischen Machbarem und Erlaubtem verwischt werden. Historische Realität wird dadurch zur Beliebigkeit, und das bedeutet, dass sie zur Illustration von allem Möglichen eingesetzt wird“. Der beliebige Umgang mit Geschichte blicke „aufs Wundenheilen statt auf Ursachen“. Als Historiker zweifle er an der Sinnhaftigkeit solcher Projekte.

Aber wie kann, soll, muss die Zukunft der Erinnerung jenseits ritualisierten Gedenkens aussehen?

Wie lässt sich Erinnerungskultur verorten? Welche Bündnisse muss man schließen, um Revisionismus entgegenzutreten? Lösungen für diese Fragen aus dem Publikum hat auch ein Wolfgang Benz nicht. Alle könnten sich aber zumindest konsequent dem Alltagsrassismus, der sich durchgesetzt hat, entgegentreten, schlägt Benz vor. Jörg Skriebeleit wirft das Stichwort Kommunikation in die Diskussion, sie zuzulassen hält er für wichtig, ebenso „das Ernstnehmen derer vor Ort“.

Aber dann gibt es da noch die, die nicht nur nichts wissen oder nicht verstehen, sondern Falschnachrichten verbreiten, um zu manipulieren, Geschichte zu klittern, einfache Lösungen anzubieten für komplexe Sachverhalte, für die es keine einfachen Lösungen gibt. „Viele Produzenten von Lügen im Internet wissen sehr genau, was war, kennen Daten und Fakten“, sagt eine Geschichtsdidaktikerin im Publikum, die selbst lange Lehrkräfte ausgebildet hat. Sie zerstörten bewusst „Vertrauen in Wissenschaft und Aufklärung, die wir leisten wollen“.

Didaktisch habe sie dafür keine Lösung. Auch deswegen nicht, weil „wir weltweit seit 15 Jahren einen Vertrauensverlust in demokratische Institutionen haben, das hat nichts mehr mit dem spezifischen deutschen Fall zu tun“. Auch das gehöre in die deutsche Diskussion, „denn das bringen die Schüler in unseren Schulen in unsere Diskussion“.

Die Delegitimierung von Wissenschaft sieht Wolfgang Benz als großes Problem

„Politiker in aller Welt tun Expertenwissen als belanglos ab“, sagt Benz. Schlussendlich würden aus Behauptungen und Annahmen, die sich nicht nachprüfen lassen, „Wahrheiten“ – mit Künstlicher Intelligenz in atemberaubender Echtheit verfeinert und verbreitet.

„Die Möglichkeit, jede Wahrheit, die man will, herzustellen – das ist eines der ärgsten gesellschaftlichen Probleme, mit dem wir in den nächsten Jahren in unserer Gesellschaft umgehen müssen“, sagt Wolfgang Benz am Ende der Veranstaltung. Nicht nur dafür erhält er viel Applaus.

Wir danken der Autorin Dr. Tanja Wagensohn für die Erlaubnis, ihren Beitrag hier zu teilen. Einige Bilder und Bildunterschriften wurden in dieser Version verändert. Den originalen Beitrag finden Sie im ScienceBlog der Universität Regensburg.