Das Forschungsprojekt widmet sich der umfassenden historischen Aufarbeitung der Regensburger Stadtverwaltung in der Zeit des Nationalsozialismus (1933–1945).

Ziel ist es, Strukturen, Entscheidungsprozesse und Handlungsfelder der kommunalen Verwaltung im historischen Kontext zu analysieren und ihre Kontinuitäten und Brüche über die NS-Zeit hinaus sichtbar zu machen.

Im Mittelpunkt steht nicht das individuelle Verhalten einzelner Akteur*innen, sondern die Betrachtung gesellschaftlicher Zusammenhänge, institutioneller Logiken und politischer Verflechtungen. Dieser konzeptionelle Ansatz erlaubt es, zugleich den Regensburger Fall genau zu betrachten und vergleichende Aussagen zu treffen, die darüber hinausreichen.

So ergeben sich auch Verbindungen zu weiteren Forschungsprojekten am Zentrum Erinnerungskultur, etwa zur „Bayerischen Ostmark“, zur Inszenierung der Landshuter Hochzeit im Nationalsozialismus oder zu den Themenfeldern Zwangsarbeit und Rüstungsindustrie, wie sie etwa die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg untersucht.

Das Projekt trägt zur Erforschung von Städten im Nationalsozialismus bei, wie sie für zahlreiche Städte verschiedener Größe derzeit durchgeführt wird oder bereits abgeschlossen ist. Auch zur lokalen Erinnerungskultur leistet das Projekt einen Beitrag, indem durch die Erarbeitung historischer Studien und in öffentlichen Veranstaltungen eine wissenschaftlich fundierte Grundlage für Debatten um die Regensburger NS-Vergangenheit geboten wird. Das Projekt ist am Zentrum Erinnerungskultur der Universität Regensburg angesiedelt und entsteht in interdisziplinärer Zusammenarbeit unter der Leitung der Lehrstuhlinhaber für Bayerische Landesgeschichte Prof. Dr. Bernhard Löffler, Vergleichende Kulturwissenschaft Prof. Dr. Daniel Drascek sowie Wirtschafts- und Sozialgeschichte Prof. Dr. Mark Spoerer.

Das auf zwölf Jahre angelegte Projekt beruht auf einem einstimmig gefassten Beschluss des Regensburger Stadtrats über die Notwendigkeit, die Geschichte der Regensburger Stadtverwaltung in der NS-Zeit wissenschaftlich aufzuarbeiten. Hier finden Sie einen Rückblick auf die Unterzeichnung der Zuwendungsvereinbarung zwischen Stadt und Universität Regensburg, mit der im Oktober 2024 der offizielle Startschuss zum Projekt fiel. Ein enger Austausch mit dem Stadtarchiv und der Stabsstelle für Erinnerungs- und Gedenkkultur der Stadt Regensburg stellt den direkten Bezug zu den relevanten städtischen Institutionen sicher, gewährleistet den Zugriff auf die einschlägigen kommunalen Quellenbestände und verankert das Projekt in der lokalen Erinnerungspraxis.

Das groß angelegte Forschungsvorhaben soll am Ende acht thematische Teilstudien umfassen, die sich verschiedenen Politik- und Verwaltungsfeldern widmen. In jedem Teilprojekt soll eine monographische Einzelstudie entstehen. Durch umfassendes Quellenstudium und fußend auf dem aktuellen Forschungsstand soll das jeweilige stadtpolitische Handlungsfeld in der Zeit des Nationalsozialismus differenziert erarbeitet werden, ebenso seine institutionen- wie ideengeschichtlichen und personellen Kontinuitäten wie Brüche vor 1933 und nach 1945. Die erste Projektphase nimmt die Themen „Kulturverwaltung und -politik“ sowie „Städtische Wirtschaft und Messerschmitt“ in den Blick.

Kulturverwaltung und Kulturpolitik

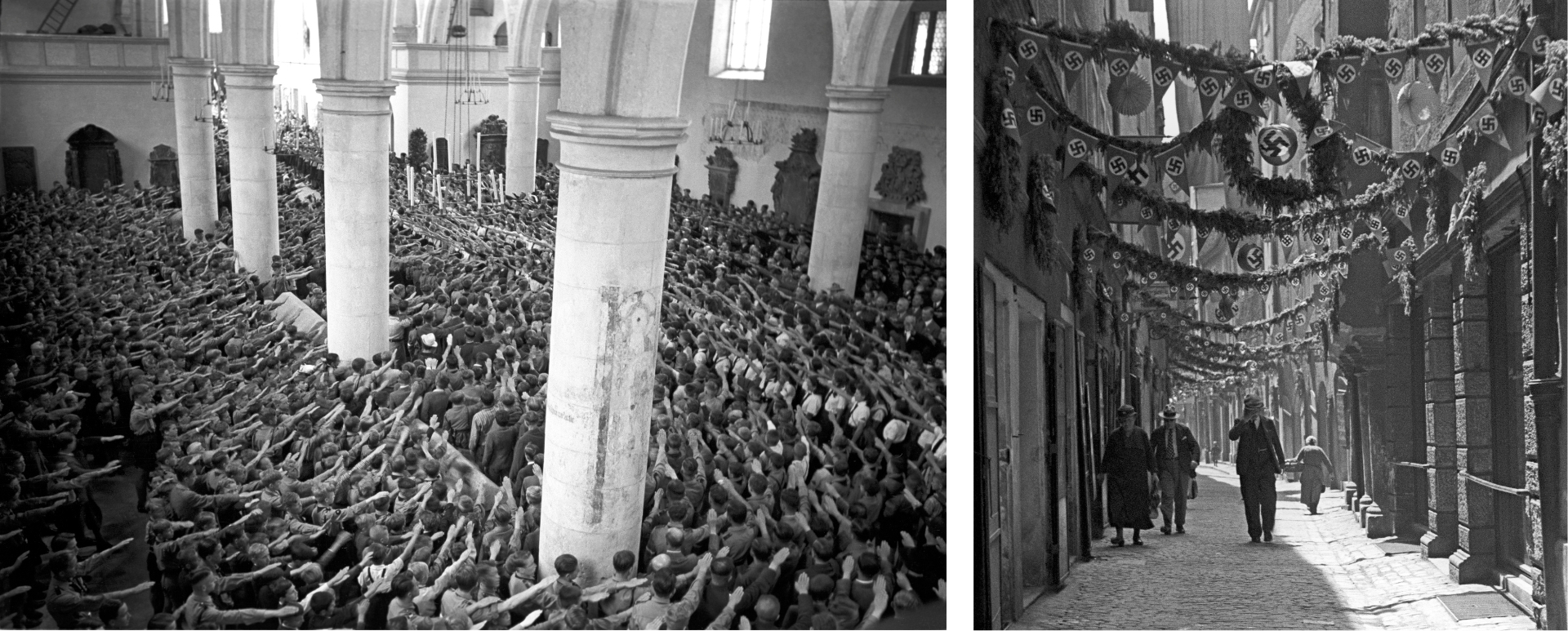

Im Zentrum dieses Teilprojekts steht die Analyse der Regensburger Kulturverwaltung unter der Führung von Walter Boll sowie ausgewählter Bereiche der städtischen Kunst- und Kulturszene im Kontext der reichsweiten kulturpolitischen Entwicklungen während der NS-Zeit. Ausgangspunkt ist ein kulturwissenschaftlich erweiterter Kulturbegriff, der neben der sogenannten „Hochkultur“ auch alltagskulturelle Praktiken und Ausdrucksformen berücksichtigt.

Untersucht werden folgende Themenfelder:

- Strukturen und Personal der städtischen Kulturverwaltung

- Städtische Kultureinrichtungen, insbesondere das Historische Museum und das Stadttheater

- Alltags- und Festkultur im Spannungsfeld zwischen ideologischer Einflussnahme und kultureller Eigenständigkeit

- das städtische Vereinswesen als Netzwerkstruktur kultureller Akteur*innen

Ziel ist es, zentrale Protagonist*innen der Regensburger Kulturlandschaft in der NS-Zeit zu identifizieren sowie ihre gegenseitige Vernetzung und ihre Verbindungen zur kommunalen Verwaltung sichtbar zu machen. Im Fokus stehen dabei die Fragen, ob und in welcher Form eine eigenständige Regensburger Kulturpolitik existierte und inwieweit diese das nationalsozialistische Narrativ des Kulturraums „Bayerische Ostmark“ aufgriff und mitprägte.

Darüber hinaus wird untersucht, in welchem Maß der Regensburger Kunst- und Kulturbetrieb zur ideologischen Durchdringung des Stadtraums beitrug und welche langfristigen Wirkungen diese Entwicklungen über das Jahr 1945 hinaus auf das kulturelle Selbstverständnis der Stadt hatten.

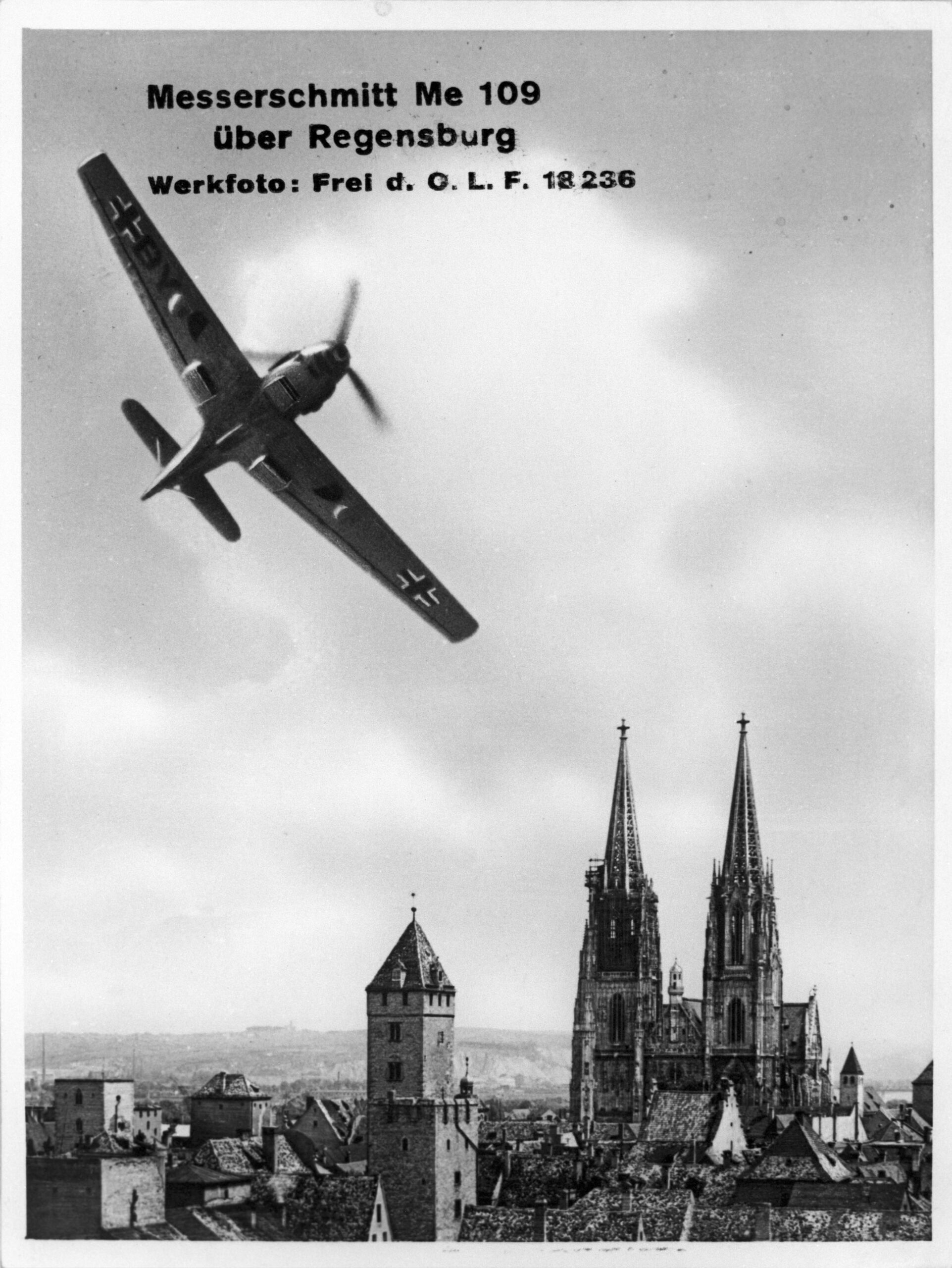

Städtische Wirtschaft und das Unternehmen Messerschmitt

Ausgangspunkt des Teilprojekts ist die Unternehmensgeschichte der Firma Messerschmitt. Als einer der wichtigsten Rüstungsbetriebe des NS-Regimes unterhielt die Messerschmitt AG im Regensburger Westen ab 1937 das zu seiner Zeit zweitgrößte Flugzeugwerk Europas. Durch die Ansiedlung des Kampfflugzeugherstellers überschritt Regensburg erstmals die Marke von 100.000 Einwohnenden und zählte damit als Großstadt. Untersucht wird der Einfluss des Werkes bzw. des Unternehmens auf die Stadtgesellschaft nicht nur als bedeutender Arbeitgeber, sondern auch durch seine Relevanz für die kommunale Ökonomie und die örtliche Wirtschaftspolitik. Ziel ist es, Messerschmitts Verbindungen mit lokalen Interessensvertretungen von Industrie und Handel nachzuvollziehen und seine Vernetzung sowohl mit der Stadtverwaltung als auch mit anderen Firmen in Regensburg zu identifizieren.

Auch (über)regional war das Regensburger Flugzeugwerk ein relevanter Wirtschaftsakteur. Es unterhielt enge Beziehungen sowohl zum Stammsitz in Augsburg als auch zu anderen Fertigungsstandorten und Zulieferbetrieben im Reichsgebiet und darüber hinaus. Die Untersuchung geht daher räumlich und thematisch weit über das Regensburger Stadtgebiet hinaus und ordnet die lokale Rüstungs- und Wirtschaftspolitik in die Geschichte der Wiederaufrüstung nach dem Ersten Weltkrieg sowie in die (Global-)Geschichte des Luftkriegs ein. Zudem untersucht das Forschungsprojekt das Fliegermilieu als Sozialisationsraum führender Personen des Unternehmens und die Geschichte der (Zwangs-)Arbeit vor, aber besonders während des Zweiten Weltkriegs.

In den zukünftigen Projektphasen widmen sich Studien folgenden Themenfeldern:

- Finanzwesen

- Stadtspitze: Bürgermeister und Stadtrat

- Stadtplanung und Bauwesen

- Recht, Sicherheit, Polizei und Ordnung

- Gesundheitswesen

- Bildungswesen