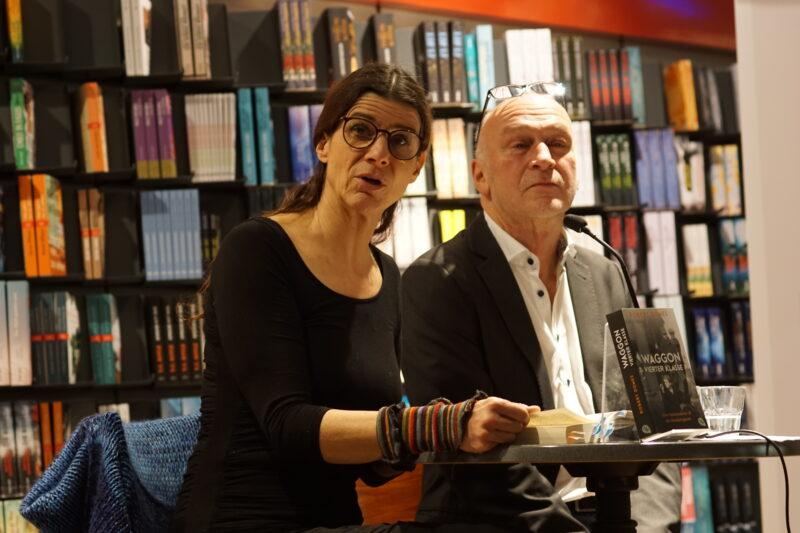

Am 17. Juli 2025 war Dr. Andreas Kranebitter, Wissenschaftlicher Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes (DÖW) in Wien, im Evangelischen Bildungswerk in Regensburg zu Gast. Dort stellte er seine 2024 erschienene Dissertation mit dem Titel „Die Konstruktion von Kriminellen. Die Inhaftierung von ‚Berufsverbrechern‘ im KZ Mauthausen“ vor. Die Veranstaltung in der Reihe „Debatten und Positionen zur Erinnerungskultur“ war eine Kooperation mit dem Evangelischen Bildungswerk und der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg.

Die Buchvorstellung fand im Rahmen des Begleitprogramms der Ausstellung „Die Verleugneten“ statt, die noch bis zum 14. September 2025 in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg zu sehen ist. Die Wanderausstellung erinnert an Menschen, die im Nationalsozialismus als „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ verfolgt wurden. Dabei stehen ihre individuellen Erfahrungen im Mittelpunkt. Erst im Februar 2020 erkannte der Deutsche Bundestag die als „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ Verfolgten als Opfer des Nationalsozialismus an. Im Zuge dessen beauftragte er die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg mit der Erarbeitung einer Wanderausstellung.

Maßgeblich an der Anerkennung beteiligt war eine Initiative von Wissenschaftler*innen und Angehörigen, darunter auch Andreas Kranebitter. Bereits im April 2018 wandten sie sich mit einer Petition an den Bundestag, die als „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ Verfolgten als NS-Opfer anzuerkennen. In seinem Vortrag richtete Kranebitter den Fokus auf die Kategorie der „Berufsverbrecher“ als eine Konstruktion der nationalsozialistischen Stigmatisierungs- und Ausgrenzungspolitik.

Seine Studie basiert auf der Analyse von 885 Biografien von als „Berufsverbrecher“ klassifizierten Häftlingen im Konzentrationslager Mauthausen. Kranebitter, der selbst viele Jahre an der KZ-Gedenkstätte Mauthausen tätig war, zeigte anhand von vier exemplarischen Biografien, wie komplex diese Zuschreibungen waren. Auch illustrierte er das brutale System der nationalsozialistischen Verfolgung und die Versuche seitens Betroffener, sich diesem zu entziehen. So stellte er u. a. Franz Schächle vor, der durch ein vermeintliches Geständnis weiterer – eigentlich nicht von ihm begangener – Diebstähle seine Haftzeit zu verlängern und so einer erneuten Deportation ins KZ zu entkommen versuchte. Auch nach 1945 wirkten die Zuschreibungen weiter. Besonders eindrücklich war in diesem Zusammenhang die Biografie Georg Binders, der nach der Befreiung von Mauthausen um Entschädigung kämpfte, aber durch die engen Opferdefinitionen der Nachkriegszeit erneut stigmatisiert wurde.

In der anschließenden Diskussion wurde ausführlicher auf diese „zweite Stigmatisierung“ der sogenannten Berufsverbrecher eingegangen. So erhielten die Betroffenen keine Entschädigungszahlungen und wurden zudem aus Opferverbänden ausgeschlossen. Auch wurde auf die Rolle vermeintlicher Berufsverbrecher in der Gedenkkultur eingegangen und diskutiert, wie sich gegenwärtig rechtspopulistische Narrative die Stigmatisierung dieser lange verleugneten Opfer zunutze machen. So schilderte Kranebitter, dass 2015 die rechtsextreme Zeitschrift „Die Aula“ ehemalige Häftlinge des KZ-Mauthausen als „Massenmörder“ diffamierte. Dass der Prozess gegen diese Verleumdung von der Justiz eingestellt wurde, zeige, so Kranebitter, wie stark solche Diskurse gesellschaftlich nach wie vor verankert und normalisiert seien.

Bilder: © Anna-Elena Schüler

Kontinuitäten der Ausgrenzung

Die Veranstaltung schloss thematisch an die Reihe „Kontinuitäten der Ausgrenzung“ an, mit der das Zentrum Erinnerungskultur und die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg seit 2022 im Rahmen zahlreicher Veranstaltungen auf die verdrängte Geschichte der vom NS-Regime als sogenannte „Asoziale“, „Berufsverbrecher“ oder als „unwertes Leben“ verfolgten Menschen aufmerksam machte. Die Perspektive der Veranstaltungsreihe war sowohl Anknüpfungspunkt für die Wanderausstellung „Die Verleugneten“ zu den als „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ Verfolgten als auch für die 2023 vom Zentrum Erinnerungskultur veröffentlichte Publikation „Verdrängt – Die Erinnerung an die nationalsozialistischen ‚Euthanasie‘-Morde“, die sich mit dem NS-Krankenmord und seiner Rezeptionsgeschichte beschäftigt.